Участнику СВО незаконно отказали в Севастополе в предоставлении бесплатного участка

Участнику СВО незаконно отказали в Севастополе в предоставлении бесплатного участка

Размышления у золотой женщины

0 1589

Вечером 22 апреля в городе, на улице Катерной торжественно был открыт монумент, который осторожно поименовали «погибшим в годы гражданской войны».

Название для этого изваяния неоднократно менялось. Вначале планировали, что оно будет символизировать память «русского исхода», когда в 1920 году последние остатки белой армии под командованием барона Петра Николаевича Врангеля, под натиском Красной армии, покинули Крым. После решили, что это будет памятник «Примирения», ведь с той и другой стороны погибали русские люди, и те и другие сражались за свою Родину, за Россию. Все как в известной песне:

«А воздух Отчизны прозрачный и синий,

Да горькая пыль деревенских дорог,

Они за Россию, и мы за Россию,

Корнет Оболенский, так с кем же наш Бог?»

После пришла мысль, что не худо приурочить памятник к столетию окончания гражданской войны на Юге России. В конце остановились на том, что монумент будет олицетворять память всех погибших в той жуткой братоубийственной войне.

Открывали с монумент (по документам госзакупки – малую архитектурную форму) с приличествующей случаю помпой. На рейде, в кильватерную колонну выстроились корабли. Возглавлял строй парусник «Херсонес», за ним стояла легендарная «Коммуна» -1915 года постройки. На берегу военный оркестр, парочка депутатов и лично глава города. Как мне показалось, все говорили довольно фальшиво, хотя для камеры старались придать своим лицами страдальческое выражение. Но может это только показалось. Как не возмущались ревнители красной и белой идеи, памятник открыли. Теперь над бухтой на 25 метров взметнулась ввысь малая архитектурная форма, увенчанная позолоченной фигурой женщины, которая наверно символизирует Родину – мать.

Открытие монумента в очередной раз раскололо горожан. Я, наверное, впервые порадовался массовому пофигизму своих земляков. Ведь абсолютному большинству все равно, что там и как построили. Главное, что есть лавочки и прекрасный вид на море, и древний Херсонес.

Коммунисты напоминают, что им не с кем примиряться, вспоминая тех лидеров белого движения, которые в годы уже другой страшной войны, сотрудничали с немецкими фашистами. С противоположного фланга, им напоминают о красном терроре, устроенном большевиками в том же Крыму, и конечно о позорном, сепаратном Брест-литовском мирном договоре.

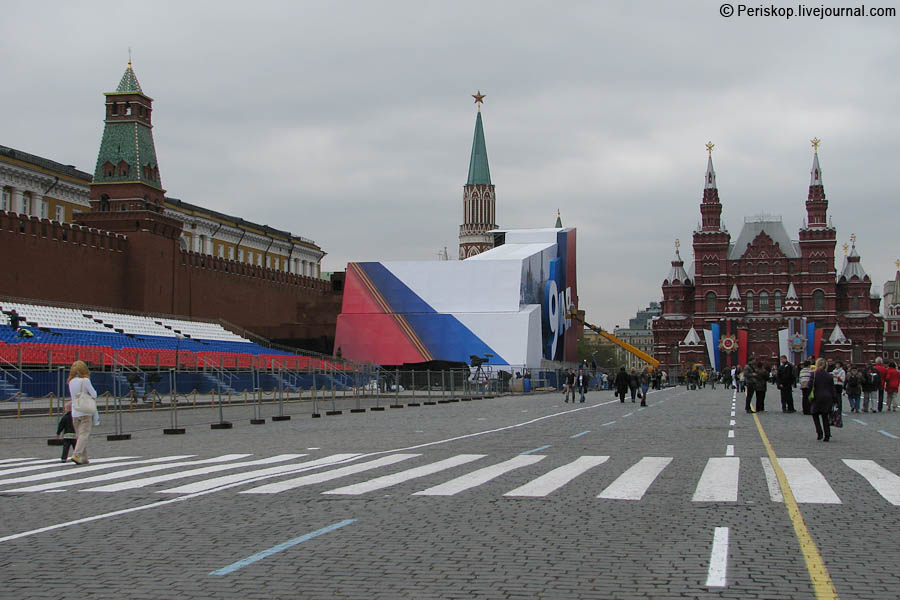

Что поделать. В такое интересное время сейчас живем. С одной стороны, для празднования 9 мая, на главной площади страны, драпируем мавзолей, с трибуны которого глава Советского государства приветствовал участников того исторического, первого Парада Победы, с другой, созываем граждан, на придуманный большевиками, коммунистические субботники, о которых Ленин восторженно писал в своей статье «Великий почин».

Мавзолей задрапировать можно, а вот историю вряд ли.

Нам остается только постоять у воздвигнутого в духе Церетели, изваяния и поразмышлять о прошлом.

Кто виноват в гражданской войне? На этот вопрос нет однозначного ответа. Наша история слишком идеологизирована. Каждое поколение политиков старается сделать наше прошлое лучше и, как им кажется, понятней.

Но ведь есть и те, кто читал труды Ленина, заботливо упакованные в ПСС (полное собрание сочинений). А в них, как хотите, назовите, на мой взгляд, явка с повинной.

Давайте вспомним. В статье « Положение и задачи Социалистического Интернационала» основатель Советского государства пишет: «Долой поповски-сентиментальные и глупенькие воздыхания о «мире во что бы то ни стало»! Поднимем знамя гражданской войны!».

В 1914 году, когда Ильич сам не верил в то, что его поколение доживет до революции, в статье «О поражении своего правительства в империалистской войне» он провозгласил лозунг «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую». Но эта идея была для него не нова. В 1908 году, находясь в благополучной Швейцарии, в статье «Уроки Коммуны» (23 марта 1908 г.) Ленин писал, что «социал-демократия упорной и планомерной работой воспитала массы до высших форм борьбы – массовых выступлений и гражданской вооруженной войны».

Таким образом, если не организатор, то идеолог гражданской войны вырисовывается с предельной ясностью. Этот факт не должен ссорить ныне живущие поколения, не должен разводить их по разные стороны барьера, разделяя на правых и не правых. Все что происходило это наша история, от которой негоже прятаться, но выводы делать необходимо.

Сейчас модно клеить людям ярлыки, мол, этот патриот, а этот, страшно сказать, либерал. Вернемся к Владимиру Ильичу, к его миропониманию. В сентябре 1916 года, в статье «Военная программа пролетарской революции» он утверждал: «Признание необходимости гражданской войны должно отличать, марксиста от либерала».

Сегодня, даже товарищ Зюганов вряд ли согласиться с таким ранжированием, тем более, что оно уголовно наказуемо.

Общественные отношения развиваются. То, что вчера казалось вечным и незыблемым, например рабовладельческая Римская империя, сегодня, представляется архаичным интересным только историкам.

Но продолжу свои «размышления у парадного подъезда»

Забытые генералы

Нет, они конечно не забытые. Просто наша история, если и упоминала их имена, то исключительно с негативным оттенком.

«Белая армия, черный барон, снова готовят нам царский трон» это о Петре Николаевиче Врангеле

Об Антоне Ивановиче Деникине тоже сказано много не лестного. В жизни эти два человека были антагонистами. Между ними существовал неприкрытый конфликт. Интриг среди белых было не меньше чем в большевистском правительстве. Но если большевики сумели решительно отмежеваться от своих идейных оппонентов, то в белом движении публика была довольно разноубежденная. В нем состояли как убежденные монархисты, так и сторонники Учредительного собрания. В лагере большевиков самая известная пара оппонентов это Лев Давидович Троцкий и Иосиф Виссарионович Сталин, В лагере белых, безусловно, Антон Деникин и Петр Врангель.

Давайте чуть повнимательнее присмотримся к фигуре Антона Ивановича Деникина

Накануне Октябрьской Революции, беседуя с Александром Керенским, он сказал:

: «… у России больше нет армии, и необходимо её создавать наново… Ведите русскую жизнь к правде и свету под знаменем свободы! Но дайте и нам реальную возможность за эту свободу вести в бой войска под старыми нашими боевыми знаменами, с которых стёрто имя самодержца, стёрто прочно и в сердцах наших. Его нет больше. Но есть родина. Есть море пролитой крови. Есть слава былых побед. Но вы втоптали наши знамена в грязь. Теперь пришло время: поднимите их и преклонитесь перед ними, если в вас есть совесть!».

Хоть Деникин и считал себя генералом вне политики, он вынужден был изложить обозначить свои главные политические требования, которые намеревался отстаивать с оружием в руках.

1) Уничтожение большевистской анархии и водворение в стране правового порядка.

2) Восстановление могущественной единой и неделимой России.

3) Созыв Народного собрания на основах всеобщего избирательного права.

4) Проведение децентрализации власти путем установления областной автономии и широкого местного самоуправления.

5) Гарантии полной гражданской свободы и свободы вероисповеданий.

6) Немедленный приступ к аграрной реформе для устранения земельной нужды трудящегося населения.

7) Немедленное проведение рабочего законодательства, обеспечивающего трудящиеся классы от эксплуатации их государством и капиталом».

Как-то не очень похоже на царского генерала. Разгадка убеждений и политических взглядов Деникина, наверное, кроется в его происхождении.

Антон Иванович Деникин родился в семье отставного майора пограничной стражи, бывшего крепостного крестьянина Саратовской губернии, отданного помещиком в солдаты и участвовавшего в трех военных кампаниях. Деникин-старший дослужился до офицерского чина — армейского прапорщика.

В эмиграции он написал свои мемуары и аналитические произведения о Гражданской войне – «Очерки русской смуты», «Офицеры», «Старая Армия», «Путь русского офицера». Даже будучи ярым и непреклонным противником коммунистического режима, Антон Иванович категорически отказался сотрудничать в каком-либо виде с нацистским режимом. «Генерал Деникин служил и служит только России. Иностранному государству не служил и служить не может», – так он объяснил свой отказ. Деникин неоднократно призывал русских эмигрантов не поддерживать режим Гитлера во время войны против СССР.

4 апреля 1920 года генерал-лейтенант барон Пётр Николаевич Врангель на английском линейном корабле «Император Индии» прибыл в Севастополь.

В этот же день главнокомандующий Вооружёнными Силами Юга России Антон Иванович Деникин с помощью телеграфа из Феодосии, передал свой пост барону Петру Николаевичу Врангелю.. Так начиналась последняя страница гражданской войне в европейской части России.

Бумага все стерпит, поэтому продолжение размышлений возле МАФа «Примирению» следует.

Б. Колесников

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации.

Последние новости

Участнику СВО незаконно отказали в Севастополе в предоставлении бесплатного участка

Участнику СВО незаконно отказали в Севастополе в предоставлении бесплатного участка

Реестр экспедиторов на базе «ГосЛога» начнет работу на территории России с 1 марта 2026 года

Реестр экспедиторов на базе «ГосЛога» начнет работу на территории России с 1 марта 2026 года

Севастопольцы могут стать участниками V Петербургского молодежного исторического форума «Герои Отечества»

Севастопольцы могут стать участниками V Петербургского молодежного исторического форума «Герои Отечества»

Многоквартирные строения на пл. Пирогова эксплуатируются незаконно

Многоквартирные строения на пл. Пирогова эксплуатируются незаконно

Как мошенники обманывают жителей Севастополя: схемы и предупреждения полиции

Как мошенники обманывают жителей Севастополя: схемы и предупреждения полиции

Памятная дата в севастопольском календаре: 24 февраля день рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова

Памятная дата в севастопольском календаре: 24 февраля день рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова

Подводные беспилотники, разработанные в СевГУ, начнут продавать в 2026 году

Подводные беспилотники, разработанные в СевГУ, начнут продавать в 2026 году

На одно отделение ФНС в Севастополе станет меньше

На одно отделение ФНС в Севастополе станет меньше

Комментарии 0