В Севастополе создали многочисленную рабочую группу, призванную решить вопросы СНТ

В Севастополе создали многочисленную рабочую группу, призванную решить вопросы СНТ

Продолжение истории фотоальбома

0 990

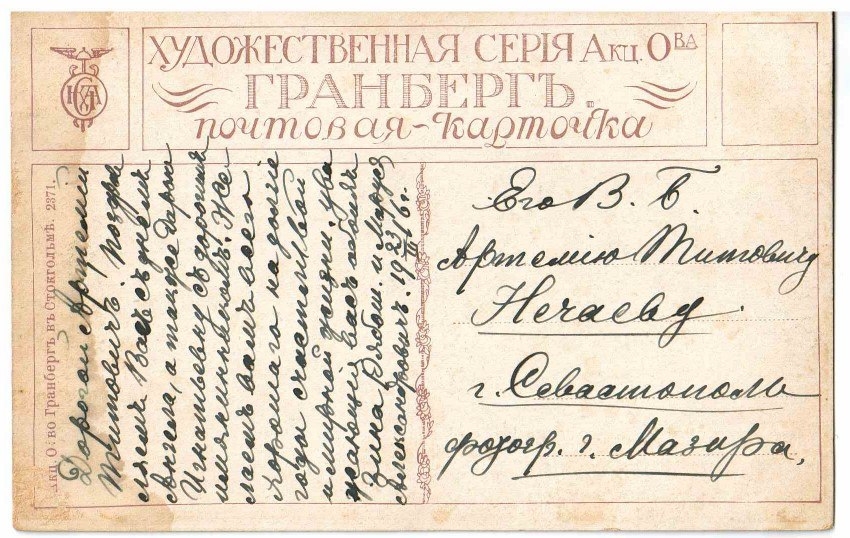

Когда я изучала открытки, вложенные в фотоальбом, я вдруг поняла: «Фотография Мазура» – это адрес! Там так и было написано, именно в разделе «адрес»: «Город Севастополь, Фотография Мазура, Нечаеву Артемию Титовичу».

А значит, фотограф, муж Дарьи Игнатьевны, – это фотограф Нечаев Артём Титович. Проживал он по Керченской улице, 33, но письма ему отправляли на рабочий адрес: «Фотография Мазура».

И тогда я полезла в Интернет, как всегда, первым делом – вдруг что найдется? И нашлось! Данные об этом человеке были в списках «лишенцев» Севастополя. Мне повезло благодаря тому, что в севастопольском филиале МГУ защищала диссертацию Любовь Александровна Серокурова по теме: «Лишенцы» Крымской АССР в контексте социально-экономических и политических процессов (1921-1936 гг.)". И списки этих людей выложили в сеть. В общем списке, от А до Я, – почти 900 имен. Был там и Михаил Павлович Мазур, но его документы уже были у меня, и я их все расшифровала и разместила в книге. И, кстати, нашла там много полезной информации.

А «Личное дело Нечаева Артема Титовича» я недавно заказала в нашем севастопольском городском архиве, и вот оно ко мне пришло!

Дело Нечаева Артёма Титовича

Нечаев, А.Т., в 1929 году, как написано в справке, «выбирает патент 1-го разряда на личное промысловое занятие и является кустарем-одиночкой фотографом».

В Протоколе опроса по поводу лишения избирательных прав от 20 февраля 1929 года указано, что Нечаеву Артёму Титовичу 48 лет. Родился он в 1881 году в Симферополе, был на 13 лет младше своего работодателя, М.П. Мазура.

Профессия – лаборант-фотограф, член Союза кустарей. Фотографом у Мазура работал около 20 лет, примерно с 1909 года, тогда еще наемным работником. А 10 лет, с 1919 года, работал в «Коллективе фотографов № 1», то есть когда ателье Мазура национализировали, а владельца сделали директором его собственного предприятия. Тогда же Мазур «организовал работу на паях», как он сам утверждал.

Нечаев А.Т. «работал фотографом в том числе в Ялте, Симферополе, Севастополе». Жена его, Дарья Игнатьевна, «все время находилась на иждивении, домашней хозяйкой».

Приписка в конце Протокола: «В прошлом: с самого детства поступил учеником к фотографу и беспрерывно работал фотографом до настоящего времени без применения наёмного труда». И подпись: А. Нечаев.

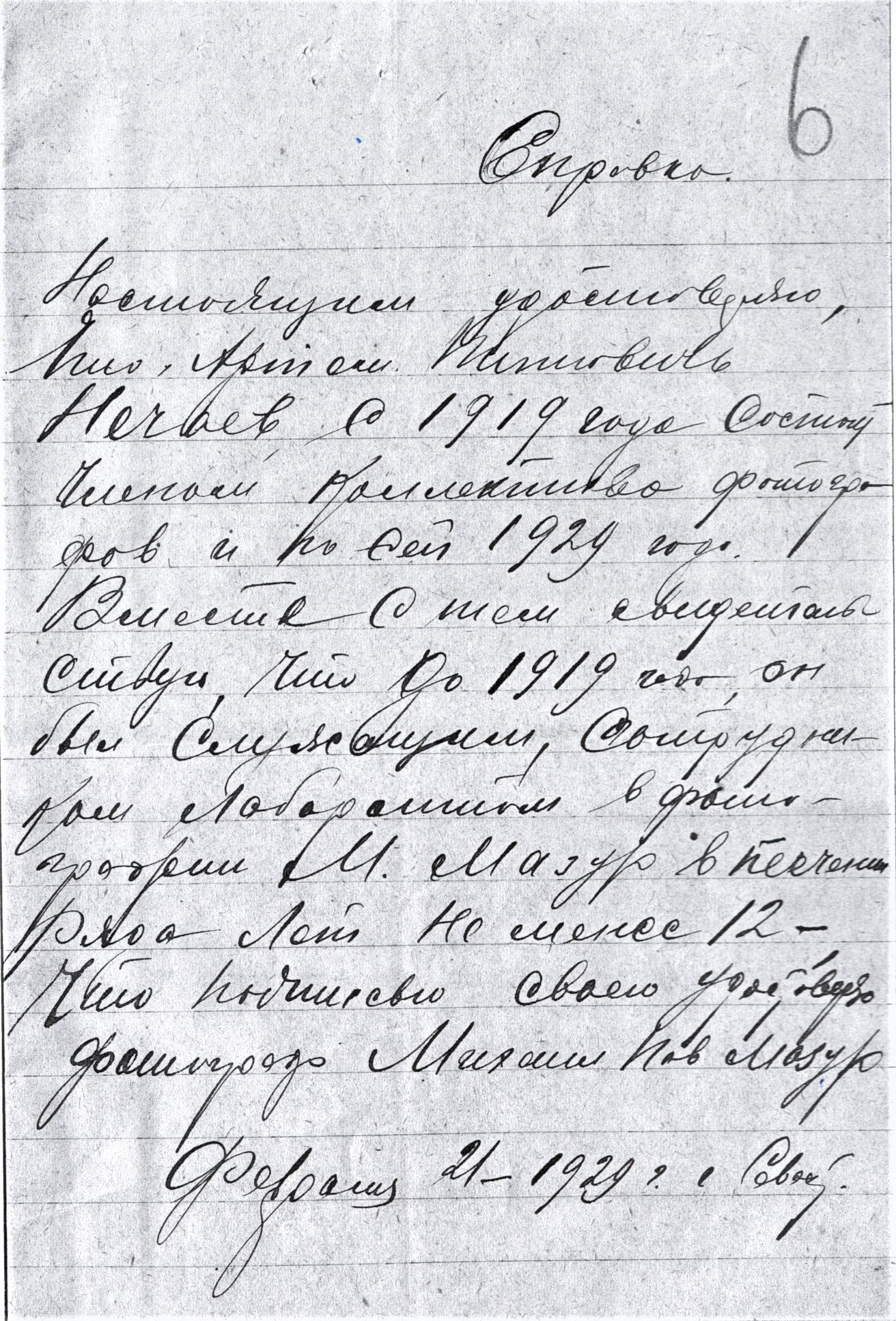

Интересна справка, выданная А.Т. Нечаеву 21 февраля 1929 года:

«Настоящим удостоверяю, что Артем Титович Нечаев с 1919 года состоит членом коллектива фотографов и по сей 1929 год. Вместе с тем свидетельствую, что до 1919 года он был служащим, сотрудником лаборатории в фотографии М. Мазура в течение ряда лет, не менее 12-ти, что подписью своею удостоверяет фотограф Михаил Павлович Мазур».

За что же фотографа Нечаева хотели лишить избирательных прав?

В Протоколе опроса по поводу лишения избирательных прав от 20 февраля 1929 года указано также было, по какой статье фотографа лишили избирательных прав: «Лишен по ст. 15-з». И все… Что это такое?

Когда я разбиралась с подобным Делом, заведенным на прадеда, я долго не могла найти документ, в котором описаны эти статьи. Но все же нашла: «Декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета от 4 ноября 1926 года об утверждении инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов».

Статья 15: «Из отдельных категорий граждан, предусмотренных ст. 14 настоящей Инструкции, не могут пользоваться избирательными правами:

з) частные торговцы и перекупщики».

Артемия Титовича приписали к этой категории и лишили прав. Доказывать ничего не стали, наоборот: Нечаев сам должен был собирать справки, чтобы доказать, что «торговлей никогда не занимался, нигде. Жена моя также торговлей не занималась…».

А еще настаивал на том, что «беспрерывно работал фотографом до настоящего времени без применения наёмного труда». Ведь использование наемного труда было самым серьезным обвинением по Конституции Р.С.Ф.С.Р. и главным поводом лишения прав для «эксплуататоров»:

Глава II. О лишении избирательных прав

При составлении и проверке списков, как избирателей, так и лиц, лишенных избирательных прав, избирательные комиссии должны иметь в виду, что Конституция Р.С.Ф.С.Р. лишает отдельных лиц и отдельные группы населения избирательных прав, а именно:

а) лиц, прибегавших или прибегающих в настоящее время к наемному труду с целью извлечения прибыли;

б) лиц, живших или живущих в настоящее время на нетрудовые доходы, а также занимавшихся или занимающихся ныне торговлей…»

Но Артем Титович Нечаев добился справедливости и достаточно быстро, в течение двух месяцев, восстановил себя и свою жену в гражданских правах. Напомню, что его работодатель, а впоследствии начальник, Михаил Павлович Мазур, целый год писал жалобы в избирательные комиссии Севастополя и Крыма. Это и понятно, статьи, по которым его обвиняли, были гораздо серьезнее по тем временам: использование наемного труда и нетрудовые доходы от домовладения. Но и в нашем случае истина была восстановлена.

Вот и выяснилось, кто же это был на фото рядом с Костей, сыном прадеда. Друг семьи, давний работник фотографии Мазура, Артемий Титович Нечаев. Вероятно, снимок сделан в конце 20-х годов прошлого века, как раз в то время, когда Нечаев отстаивал свои гражданские права. Константину Мазуру – 21 год, Артемию Нечаеву – 48 лет.

Мне хотелось досконально разобраться с этим вопросом.

Еще изучая историю лишения избирательных прав моего прадеда, Мазура Михаила Павловича, а вместе с ним его иждивенцев: жены Анисии Захаровны и сыновей Бориса и Глеба, моего родного дедушки, – я никак не могла понять некоторые моменты.

Во-первых, почему эти репрессии начались через 9 лет после установления Советской власти в Крыму? Ведь в городе все прекрасно знали, что Мазур был придворным фотографом, служившим в штате Двора Его Императорского Высочества Великого князя Александра Михайловича. К тому же – успешным предпринимателем, имевшим собственный дом в центре Севастополя, два фотоателье, кинотеатр, издательство. И конечно же, такие немаленькие предприятия требовали найма фотографов, подсобных рабочих, лаборантов, приказчиков, бухгалтеров, кассиров и так далее.

Во-вторых, сразу же по приходу Красной Армии в Севастополь, буквально через неделю, фотоателье Мазура было национализировано и отдано под Севастопольское отделение Крымского телеграфного агентства – КрымРОСТА. А прадед был назначен его фотокорреспондентом, директором фотографии, позже взят в штат «Крестьянской газеты» — органа печати ВКП(б) – будущей Коммунистической партии СССР. М.П. Мазур много работал и на уголовный розыск как фоторепортер.

В-третьих, Уголовный кодекс предусматривал максимальный срок применения поражения в политических правах как «меры социальной защиты» – 5 лет. То есть, чтобы доказать свою лояльность новой власти, надо было пять лет «общественно-полезно» отработать на нее, а уже прошло 9!

В-четвертых, двое сыновей фотографа, Миша и Толя, совсем мальчишками, погибли в рядах Красной Армии, защищая интересы Советов. А еще один сын, Александр, служил подводником в Морских силах Черного моря.

Что же произошло в 1929 году? Донос? Новый виток борьбы с «проклятыми эксплуататорами»? Желание выслужиться у какой-нибудь «новой метлы»?

Ответ я нашла на днях в диссертации Любови Серокуровой.

«Лишенцы» Крымской АССР…

Оказывается, явление «лишенчества» в нарождавшейся советской стране прошло три этапа. Первый этап (1918–1921 гг.) почти не коснулся Крыма. Второй этап (1921 г. – ноябрь 1926 г.) пришелся на НЭП и был периодом ослабления хватки пролетариата. А вот третий этап продолжался с ноября 1926 г. по апрель 1930 г. Он начался с выхода инструкции ВЦИК о выборах, в которой было закреплено увеличение категорий и числа «лишенцев». Проще говоря, новую экономическую политику начали сворачивать, а «гайки закручивать».

Экономически активные слои населения дореволюционной России попали под каток под названием «борьба трудового народа с эксплуататорскими классами». Новая Конституция РСФСР (1925 г.) призвана была «гарантировать диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии». Классовый принцип Советского государства подразумевал ограничение материального благополучия торговцев и предпринимателей.

С ноября 1926 г. изменился размах и значение «лишенчества». Наличие права участия в выборах Советов стало к концу 1920-х гг. показателем политической благонадежности граждан. Поэтому, помимо лишения избирательных прав, исполнительные органы власти применяли к «лишенцам» дополнительные ограничительные меры. Поражение в правах могло повлечь за собой лишение хлебных (продуктовых) карточек, лишение пособий и пенсий, завышенную ставку налогообложения, отказ в трудоустройстве на госпредприятиях и в учреждениях, высылку и конфискацию имущества, а также ряд мер, исключавших «лишенцев» из общественной жизни страны: исключение членов семей «лишенцев» из школ, профсоюзов, комсомола.

Помимо лишения избирательных прав, в Конституции была предусмотрена дополнительная форма ограничения прав «эксплуататорских классов» – «запрет защищать Советскую республику с оружием в руках».

«Головокружение от успехов»

Это далеко не полный перечень нарушений избирательного законодательства. Многократные жалобы во ВЦИК на неправильное поражение в правах, чрезвычайные методы и «перегибы», допущенные во время проведения выборных кампаний, дали начало попыткам исправить допущенные низовыми исполнительными органами ошибки в масштабах всего государства. Повлияла на изменение ситуации и знаменитая статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов».

В законодательстве было предусмотрено не только поражение, но и восстановление в правах. На восстановление прав могли претендовать: бывшие торговцы, лица, прибегавшие к наемному труду, лица, жившие на нетрудовой доход. Главным условием являлось обеспечение этими лицами средств к существованию личным трудом, без привлечения наемной рабочей силы и торговли. Также было решено восстанавливать в правах членов семей «лишенцев», достигших совершеннолетия в 1925–1930 гг., при условии самостоятельного общественно полезного труда и отсутствии материальной зависимости от них.

Было оговорено право выбирать и быть избранными для кустарей и ремесленников, применявших в своем хозяйстве труд не более одного рабочего или двух учеников. А у прадеда как раз и было двое учеников-фотографов: сыновья Борис и Глеб, 1908 г.р. Они с успехом освоили профессию отца, и она не раз их выручала во время и после Великой Отечественной войны.

М.П. Мазур почти целый год добивался восстановления в гражданских правах: с февраля по декабрь 1929 года. Права главы семьи, жены и сыновей были восстановлены, но чувство несправедливости по отношению к своему полувековому честному труду на благо родины, думаю, подкосило его. В 30-е годы ХХ века деятельность его почти не прослеживается в музеях и архивах, а весной 1933 года прадед ушел из жизни.

Фото предоставлены автором статьи

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации.

Последние новости

В Севастополе создали многочисленную рабочую группу, призванную решить вопросы СНТ

В Севастополе создали многочисленную рабочую группу, призванную решить вопросы СНТ

Губернатор Севастополя и Председатель Законодательного Собрания — места в общероссийском медиарейтинге

Губернатор Севастополя и Председатель Законодательного Собрания — места в общероссийском медиарейтинге

В Севастополе из-за несанкционированной свалки строительных отходов нанесён значительный ущерб почвам, оцениваемый в 213,6 млн рублей

В Севастополе из-за несанкционированной свалки строительных отходов нанесён значительный ущерб почвам, оцениваемый в 213,6 млн рублей

В Севастополе приступили ко 2-му этапу капитального ремонта школы №16

В Севастополе приступили ко 2-му этапу капитального ремонта школы №16

«Отстаивайте же Севастополь!». 220 лет вице-адмиралу Владимиру Корнилову

«Отстаивайте же Севастополь!». 220 лет вице-адмиралу Владимиру Корнилову

«Ушло с молотка»: у здания на ул. Павла Корчагина, 34 новый хозяин

«Ушло с молотка»: у здания на ул. Павла Корчагина, 34 новый хозяин

Жалобы на организацию питания в школе № 15 не подтвердились

Жалобы на организацию питания в школе № 15 не подтвердились

Новая подстанция на Крепостном шоссе заработает в июне

Новая подстанция на Крепостном шоссе заработает в июне

Комментарии 0